2009年のN1H1インフルエンザの大流行において、新型コロナウイルスと同様に、若年者は軽症であり、年齢が上がるに従って重症化するという傾向が見えていました。

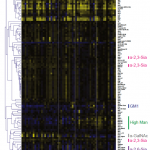

下記のグループは、フェレットをモデルとして、N1H1インフルエンザの重症化と年齢の関係性に糖鎖修飾の変化が関わっているのではないか?という視点でレクチンマイクロアレイを用いた実験結果を報告しています。比較糖鎖プロファイリング解析のサンプルにはフェレットの肺を使用しています。

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jproteome.0c00455

結果として、

年老いたフェレットでは、重症化とともにHigh mannoseが高発現しています。

離乳したばかりの若いフェレットでは、感染して3日から5日ではHigh mannoseの発現が上昇するものの、それ以降は健常時と同レベルにまで糖鎖修飾が回復し、軽症で済んでいます。

重症化に糖鎖修飾が深く関係していることを伺わせます。