emukk.comのドメインを取得したのが、2020年7月19日のことです。ドメインの取得と共にGMOの共有サーバー を使ってMx(emukk)のホームページを開設しました。

Mxというロゴは、自分の名前のMasaoの頭文字Mに「無限を意味する”x”」をくっ付けたものです。これを「エムエックス」と呼ばせてしまうと、すでに同名の事業会社らが存在するため、「エムック」と呼ばせることにしました。このエムックをローマ字表記にして、まだ使用されていないドメイン名を探したところ、引っかかったのが「emukk.com」ということになります。

そして、自分が65歳になった同年の10月にグライコテクニカを退職し、個人事業主を桑名税務署に登記しました(グライコテクニカが倒産する約2年前のことです)。独立した時には、既にホームページがあり、サイトがGoogleやBingにインデックス登録されていて、検索すれば即座に出てくるという状態を作っておきたかったので、独立する数か月前にホームページの準備をしたということです。従業員を雇うことによるストレスや給与支払いなどの責務を回避するため、できる限りすべての業務は自分一人でこなして効率を最大化するつもりでした。つまり、当初は開発も製造も営業も経理も税務も全部自分でやるということです。経理は、経理ソフトが普通に売っているので、それを購入して使い方さえ覚えてしまえば、たいした苦にはなりません。面倒くさいのは税務ですが、これも国税庁のホームページや経理・会計事務関係の会社のサイト情報などを参考にすれば自分でできます。この部分を会計士とかに任せてしまうと、楽ではありますが、余計な費用は掛かりますし、税務(法人税、地方法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税など)をきちんと理解するためにも、最初は全部自分でやった方が良いと思います。とにかく、申告書類をもれなく作成して税務署や県税事務所や市役所に期日内に出すということがクレームを受けない為にも大切です。(任せる)→(楽だけど)→(分からなくなる)→(言われるがまま)→(費用がかさむ)というこの流れ(鉄則)を覚えておきましょう。

個人事業主を始めてびっくりするのが、国民健康保険の高さです。会社員として社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険など)に加入しているときには、半額が会社負担なのですが、個人事業主だと、それが全額自分に降りかかってきて負担が倍に増えるわけですから当然と言えば当然です。自分の場合、国民健康保険だけで、月に8万円も持っていかれてしまい、目が点になってしまいました。

個人事業主を始めて問題になるのは、やはり「社会的な信用度が下がる」ということと「累進課税」でしょう。社会的な信用度では、例えば、産総研から特許のライセンスを受けようとした時の事ですが、「ライセンスを受けられるのは法人のみであり、個人は対象外」と言って断られてしまいました。累進課税では、例えば、課税所得が1,800万円を超えると税率は40%にもなり、4,000万円をこえると最高税率の45%になります。市民税の負担なども考慮すると、半分以上税金で持っていかれる計算になってしまいます。これだけ持っていかれると、働いていることが嫌になってしまいます。

そこで、2023年の1月6日に、Mxを合同会社エムックとして桑名法務局に法人登記をしました。法人化するときに、株式会社にするか、合同会社にするか迷ったのですが、設立費用が安い、現段階では第三者からの投資資金を受けるつもりもない、ということで合同会社を選択しました。そして、会社が倒産する時の引き金になるのが負債の大きさなので、会社経営の基本として「無借金経営の実現」を据えました。

合同会社を登記するときに必要になる書類は、以下の通りです。これらの書類のフォーマットも、検索すれば雛形をダウンロードできると思いますので、すべて自分でできると思います 。自分ですべて実行すれば、6万円以上に費用は掛かりません。これらの書類を収入印紙貼付台紙も含めて袋とじにして各ページのつづり目に契印をして法務局に提出します。尚、収入印紙には割印をしてはいけません。定款については、電子定款ではなく、紙ベースの定款で対応します。合同会社の場合は、定款認証を受ける必要はないので、定款認証の際に必要となる収入印紙代の4万円が不必要です。資本金には、現金のみでなく、現物出資を組み入れることができます。資本金の額の計上に関する証明書とは、出資金が幾らで、現物出資が幾らで、合計した資本金がこれこれです、という資本金決定書の内訳詳細を記した証明書です。現物出資をした場合には、その価値が適切であるかどうかを示す調査報告書が必要です。原則として裁判所が選任した検査役と呼ばれる専門家の調査を受ける必要がありますが、500万円以下の場合は検査役による調査は不要であり、発起人(出資者)の調査報告書で大丈夫です。財産引継書とは、その現物を発起人から設立する会社に確かに引き渡しましたよという証明書です。払込証明書とは、資本金を発起人が確かに振り込みましたよ、ということを証明する書類です。会社を設立する時には、会社の銀行口座というのはまだ存在しないので、発起人の個人口座に自分で出資金を振り込み、その時の振込依頼書と振り込まれたことが記載されている銀行通帳(表紙、見開き、該当明細記載箇所)をコピー添付し、加えて会社が確かに資本金を受領しましたということを証明する受領書をもって払込証明書とします。

「合同会社 設立」などをキーワードにして検索すると、よく「合同会社設立を手数料0円で代行」などというWebページが出てきます。この手のサイトは、結局、会計士や税理士との契約がセットになっているので、入口を無料にして後で儲けるスタイルになっています。会計士や税理士の利用を考えていない場合は、選択しない方が無難だと思います。何事も自分で勉強して行えば無料です。なお、会社設立に際しては、代表者印、社印、銀行印はどうしても必要になります。印鑑の作成費用はピンキリなので、見栄を張らずに適正価格の印鑑作成が良いと思います。

(印鑑三点セット:代表者印、会社印、銀行印は作らないと会社の登記や銀行口座の開設ができない) 会社を登記設立すると、以下の手続きが更に必要になります。期日があるので、注意しないといけません。健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届 」を従業員を雇用して5日以内に年金事務所へ申請労災保険 」は労働基準監督署へ、「雇用保険 」はハローワークへ申請法人設立届出書 、定款の写し、登記事項証明書(これは法務局で発行してもらいます)、社員等の名簿、設立時の貸借対照表」を設立から2カ月以内に税務署へ提出三重県の場合の法人設立届出書 、桑名市の場合の法人設立届出書 、定款の写し、登記事項証明書」を設立から1か月以内に最寄りの都道府県税事務所と市役所、区役所などの市民税課へ提出青色申告承認申請書 」を3カ月以内に税務署へ提出給与支払事務所等の開設届出書 」を1か月以内に税務署へ提出源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 」を1か月以内に税務署へ提出銀行に法人口座開設の申し込み を行う(法人口座が開設されるまでは、個人の口座を使用します、法人設立時の資本金振り込みも個人口座で問題ありません)

法人を登記した時点では、その事業体は「免税業者」です。2期前の決算における課税所得が、1,000万円を超えると「課税業者」になります 。設立した当初は、前期決算というのがないため、自動的に免税業者になるという分けです。但し、資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上でスタートした場合には、最初から課税業者となるので気を付けましょう。免税業者でスタートできるのはありがたいことですが、2023年10月に「インボイス制度 」という厄介な制度がスタートしており、「免税業者いじめ」になっています。インボイス制度がスタートしてから3年間は経過措置 というのがあるので、少しは救いになりますが、この経過措置が終了してしまうと、免税業者でいること自体が社会的ないじめをもろに受けるようになると思います。なお、エムックは、2025年1月1日より(即ち3期目から)課税業者となりインボイス適格請求書発行事業者になっています。

インボイス制度の何が駄目か?①事務作業が増えます、②免税業者からの仕入れについては消費税分を差っ引けないので利幅が減少します、③それをもって免税業者に値下げを要求してはいけないとなっていますが、理屈に合いません、④なら、免税業者との取引は止めようとなります、⑤万が一赤字になれば、所得税はゼロにしてもらえますが、消費税については何の救済措置もありません、借金してでも納税ぜよ、つまり⑥理屈上は正しくても、実際の会社経営に対しては足を引っ張る法制度でしかない、ということです。

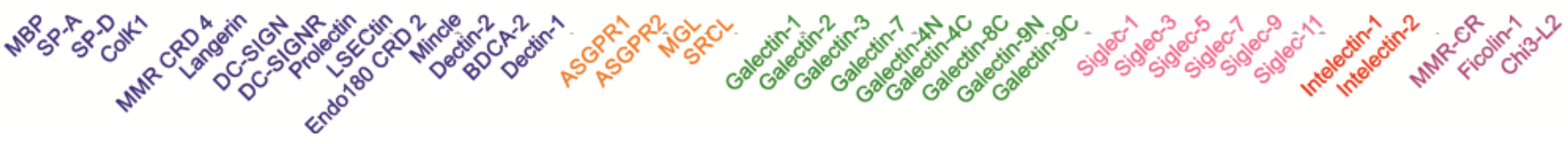

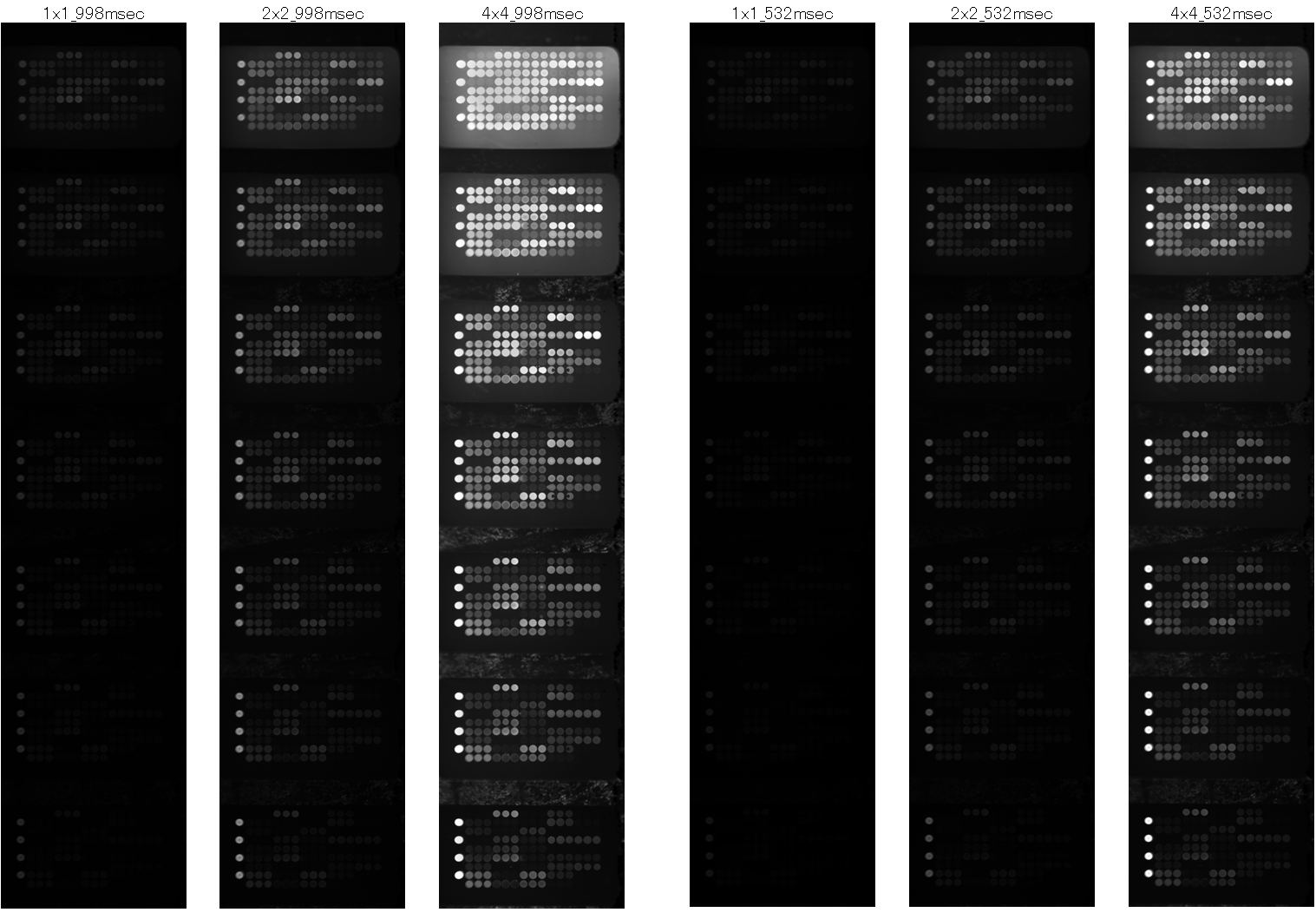

それはともかく、GlycoStation, LecChip, ToolsPro, SA/DL Easyに引き続く製品開発をエムックにおいても「糖鎖とレクチン」という切り口で進めています。いつの日か、この誕生秘話もMxブログに書く時が来るやも知れませんね。

(細菌の「簡易、迅速、安価」な検査法として光バイオームセンサー(OBS)を開発中)